【文章导读】从物质形态到情感联结:空间基因场所依恋研究

既往空间基因研究一般着重于物质空间形态梳理,而居民对城市空间产生的情感联结则缺乏精准测度、综合评价与清晰阐释。本研究选取苏州姑苏区的527名居民作为研究对象,运用结构方程模型构建空间基因场所依恋概念框架。在此基础上,研究空间基因与社会属性的相互建构对场所依恋的影响及传导路径。分析结果表明,空间基因与居住时间分别对场所依恋的形成存在正向影响作用。另外,社会属性并未显著增强空间基因对场所依恋的影响。结论丰富了居民的场所依恋与空间基因的物质空间环境存在主客体互动的理论认知,对未来在设计创作中实现集体的情感联结与记忆留存具有启示意义。

1 研究背景:城市驻留情感记忆的新探索

城市是一个民族文化和情感记忆的载体。随着城市化的加速,中国经济和社会实现了快速发展,但随之出现的城市空间的同质化趋势削弱了城市文脉的连续性和居民的情感联结。尽管空间基因理论的提出为城市文脉传承提供了新的思考,旨在通过保护空间要素的地域性组合模式实现内在生成机理的延续。但现有研究一般着重于物质空间形态梳理,居民对城市空间产生的情感联结缺乏精准测度、综合评价与清晰阐释。由此可能会导致空间基因挖掘与保护中物质空间与居民的情感联结断裂,造成空间本体的认知模糊,出现物质空间改善与居民满意度降低的割裂现象。

城市空间中不同使用主体有着怎样的情感表达与流变,空间基因是否会促进居民对城市空间形成情感联结,基于空间基因的城市设计创作如何构建具有场所意义、富含场所情感的城市空间?这些都是研究所关注的核心问题。

本研究以2023年8月完成的苏州姑苏区大规模居民调查问卷为样本,运用结构方程模型(SEM),研究空间基因感知与社会属性的相互建构对场所依恋的形成、影响和传导路径。通过对概念模型的构建、假设和检验,从居民感知产生的情感联结展开分析,理解建成环境中主客体关系的作用结构。在此基础上,对比分析不同社会属性居民的场所依恋认知差异,揭示主体的非空间因素对空间基因感知的影响关系,并以此完善空间基因研究中物质空间环境与居民场所依恋的主客体互动的理论认知。

2 研究设计:场所依恋和空间基因关联机制与模型设计

场所依恋及其相关的研究指出,人与场所之间的情感会受空间水平、特异性程度和场所的社会或物理特征所影响,通过情感、认知和行为心理过程表现出来,并随着时间推移而持续增强。这一研究主题不仅已成为当代人与场所情感联结研究的核心,更是充当了环境变化和人类对景观发展评估之间的重要中介。它更明确地论证了一个日益被人们承认的事实:场所依恋可以通过城市环境特征来进行预测和影响,而具有鲜明空间特征的场所比社会因素更能促进个人对城市的情感联结。

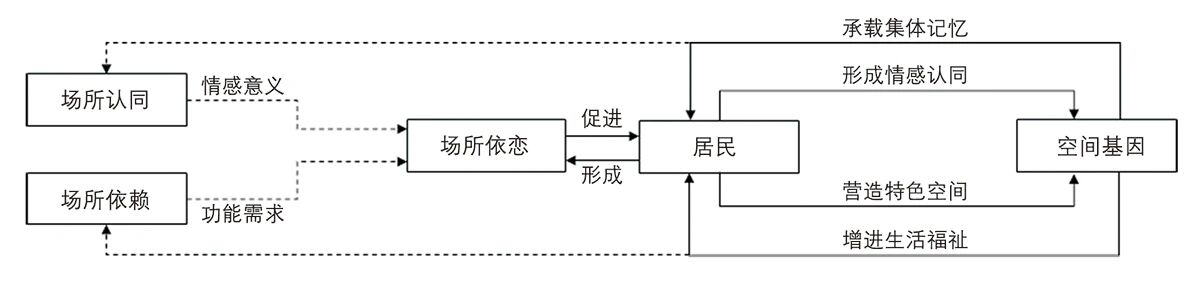

在场所依恋理论的研究中,最重要的维度就是场所本身。依恋行为建立在场所的物理特征上,代表了广泛的物质环境,反映了场所依恋的物理维度,同样也体现在具有空间基因的城市空间中。依恋行为也会因为社会群体的共同认知而产生,并形成集体记忆和文化符号,反映了场所依恋的心理过程,并形成空间基因体现的文化特征。综上所述,在空间基因的形成过程中,不仅存在长期稳定的物质空间,同时也有特定的集体记忆或风俗习惯的影响,以上要素对场所依恋产生正向引导,双方共同形成一组共轭关系,即构建起“空间基因-场所依恋生成-场所依恋需求-空间基因传承”良性循环的“人地发展模式”(图1)。

▲ 图1 | 场所依恋与空间基因关联机制

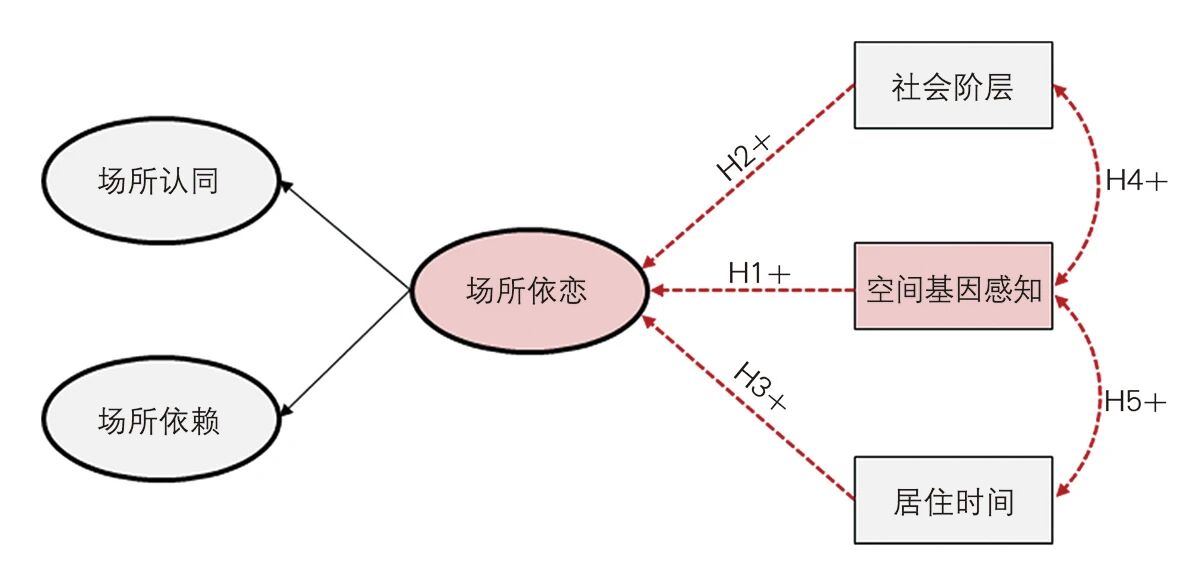

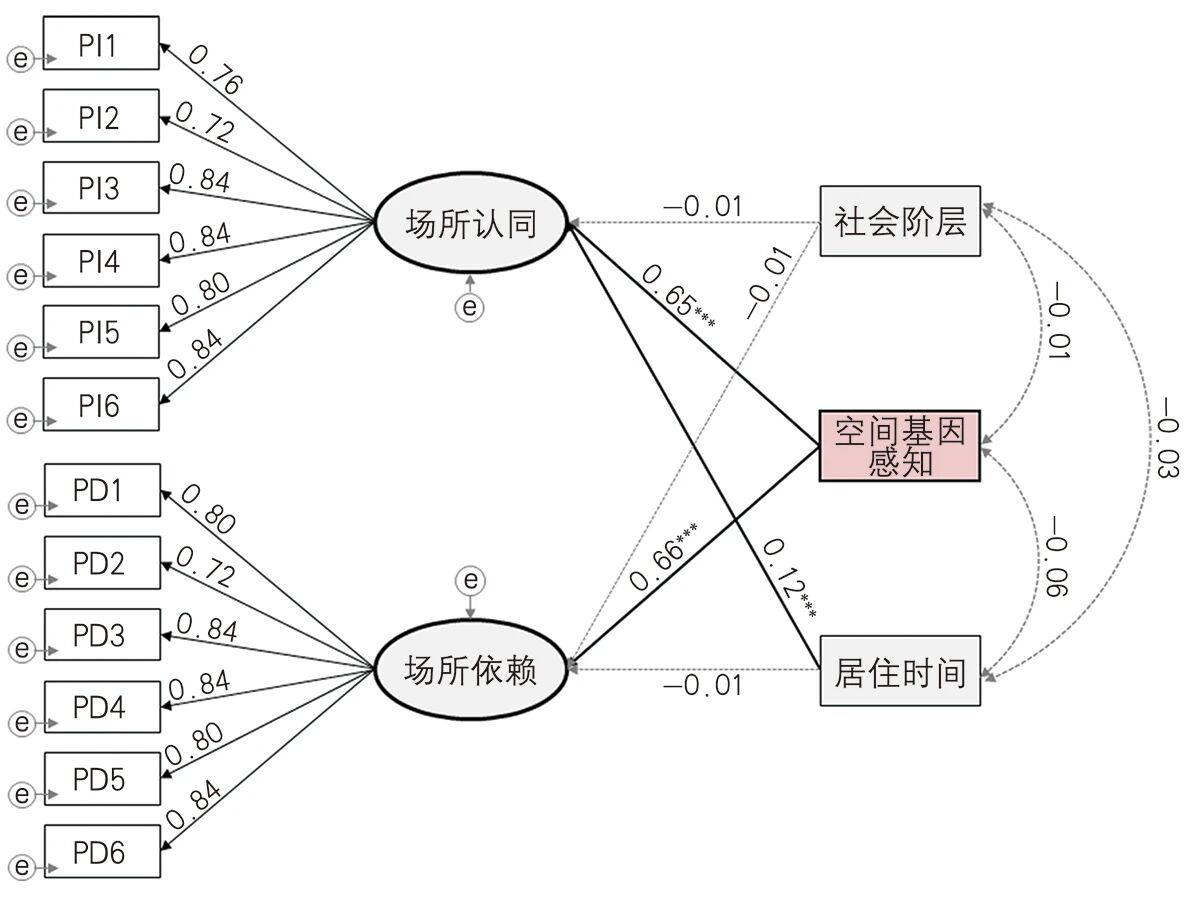

基于前人研究,假定具有空间基因的城市空间对场所依恋有积极影响,并且个人的社会阶层与居住时间是场所依恋的正向促进因素。通过居民对场所依恋的调查问卷,将不可直接测度的概念转化为可测度内容,成为探索空间基因对场所依恋的形成、影响和传导路径可操作化的基础(图2)。

▲ 图2 | 空间基因场所依恋研究的概念框架

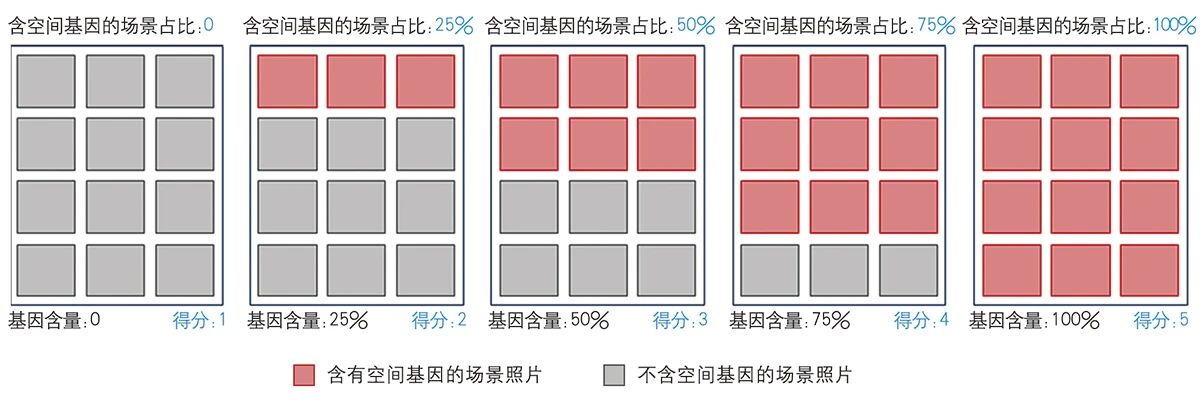

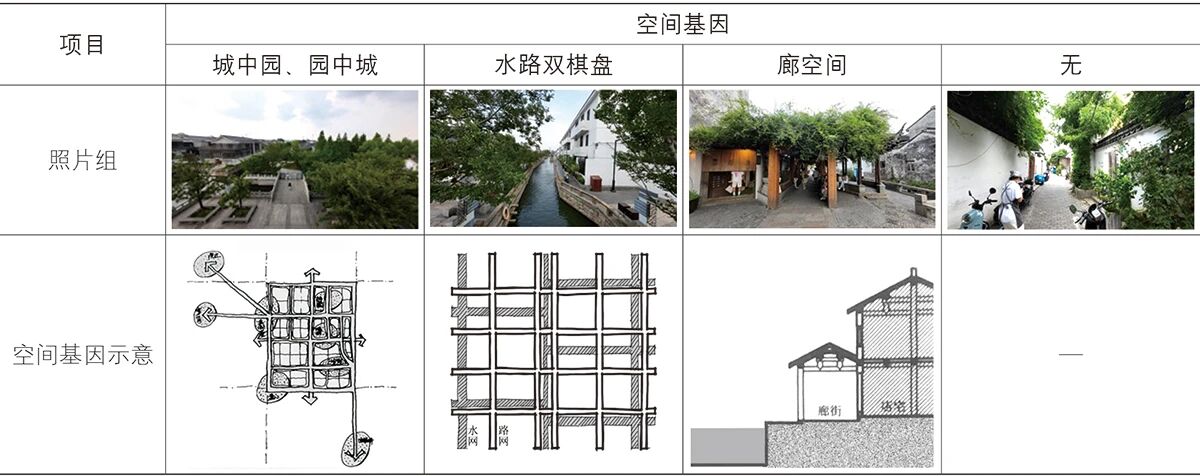

研究选取苏州市姑苏区平江历史文化街区作为实证研究区域。空间基因感知通过图片表达进行实证测量(图3)。本次实验选取与居民行为生活视角密切相关的空间基因表现型,由“城中园、园中城”“水陆双棋盘”“廊空间”三个空间基因组成观察变量(表1)。

▲ 图3 | 空间基因感知图片量化方法

▲ 表1 | 空间基因感知图片示意

资料来源:笔者根据段进, 姜莹, 李伊格, 等. 空间基因的内涵与作用机制[J]. 城市规划, 2022, 46(3): 7-14, 80.改制。

注:“城中园、园中城”是指城市内部广泛分布园林(“城中有园”),同时城市空间又整体融入周边山水园林之中(“园中有城”),形成城市与自然和谐共生、互为景观、相得益彰的空间结构。“水陆双棋盘”指的是河道(“水路”)和街巷(“陆 路”)纵横交错、网格化分布,共同构成城市空间组织骨架的独特格局。“廊空间”是指以连廊、檐廊、骑楼等为主要形态的半开放、连续性的空间形态。

3 研究结果:空间基因促进城市空间的场所依恋塑造

3.1 空间基因感知对场所依恋的影响

模型参数显示,空间基因感知对场所认同和场所依赖为强正相关关系,这说明空间基因是居民场所依恋形成的重要影响因素,可以推测空间基因形成了当地居民满足自身需求的生活场景,以及对一个场所抽象化的符号表达(图4)。人们对一个场所的感知来源于对此地的直接或间接接触,而场所依恋的形成,不仅基于客观的物理特征,还通过意义、记忆和他人的信息共同组成。空间基因形成特定的空间组合模式,不仅在功能上承担了居民日常活动的交往场所,在符号与情感传递上也形成了稳定结构,并在当地居民的记忆中进行传递,成为独有的地域特征,最终演化为居民内心认知的地域体现。

▲ 图4 | 空间基因场所依恋研究的最终标准化路径系数因果模型

居民对场所的多样化需求不断增加,促使研究人员将场所作为一个复杂整体进行考量,但发展与保护之间存在矛盾,技术推动场所的现代化演进,同时也引发了对历史印记流失的担忧。以上问题可以尝试通过空间基因保护与传承促进城市空间的场所依恋塑造,成为解决人地关系冲突、消除场所发展与保护的矛盾性问题的重要抓手。通过模型的有效性可以判断,场所依恋测量模型也可作为空间基因的评价模型,进而为空间基因的解析评价提供方法。

3.2 社会属性对场所依恋的影响

模型的标准化路径系数显示,居住时间对场所认同的形成具有促进作用,这与之前的研究相符。但不同之处在于,之前研究中居住时间是场所认同的强预测因素,而本文呈现了较低的标准化路径系数。这可能是因为,居住在姑苏区的500多名被调查居民中,有超过七成是居住20年以上的本地居民,导致数理分析时居住时间的特异性表达不足。

社会阶层与场所依恋无显著相关性。通常来说,社会阶层影响经济收入,并通过学历水平和认知水平对场所依恋产生作用。但本文的研究表明,社会阶层并未对场所依恋产生影响,这可能是因为不同阶层之间的其他社会属性,例如价值观、信仰、需求、文化意识等方面也会影响情感联系与依赖,从而导致社会阶层是由多种因素共同作用于场所依恋产生影响,而非单一要素进行表达。

3.3 社会属性与空间基因感知的相关关系

模型的标准化路径系数表明,居住时间和社会阶层与空间基因感知之间并未存在显著的相关关系,这从侧面表明空间基因感知作为解释因子的独立性。空间基因形成后,居民的社会经济因素在一定程度上不会干扰自身对空间基因的感知,也不会进一步妨碍形成场所依恋。上述结果意味着,空间基因感知作为解释因子具有相对独立性。关于居民心理感受的二次加工会否造成空间基因理解与表达之间偏差的担忧,在本研究框架下可得到一定程度的解释。

4 未来启示:塑造设计创作中的居民情感联结

基于以上发现,建议规划设计应当关注营造富含场所情感的城市空间,并将其应用于具体实践中,更有效地保护和传承地域文化、环境和风貌,维系居民情感联结。而塑造能够承载居民日常活动和社会交往的公共空间,提供满足居民多样化需求的场所体验,同时挖掘并展现城市特有的符号元素和文化内涵,通过空间设计传递城市精神,激发居民对城市的情感共鸣等,都是未来需要关注的重点。

本文通过第一手的问卷数据,聚焦于平江街区,构建并检验了空间基因与场所依恋的结构方程模型,系统识别空间基因感知及社会属性对场所依恋的直接效应与传导路径。本研究对空间基因与居民情感联结的认知传导逻辑进行了补充,明晰了空间基因与场所依恋之间的内在关系。本文希望联动场所依恋和空间基因理论,在中微观尺度上打通环境心理学、城市空间研究和城市设计实践,实现设计创作中居民情感联结塑造的关键逻辑。本文也为量化空间基因有关研究提供了方法论支持,即个人对空间基因的感知是场所依恋发展的关键,同样也表明场所依恋研究中城市物理环境特征影响的重要性。